Renovierung des ehemaligen Ministeriums für Kolonien: eine Struktur aus der Eisenzeit

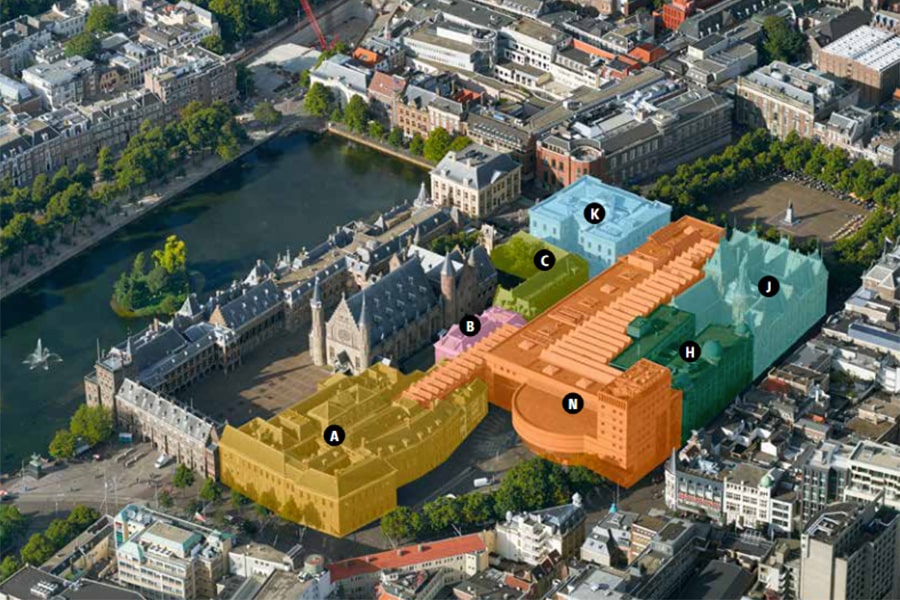

In diesem dritten Teil der Serie über die Renovierung des Binnenhofs stellt Beton & Staalbouw die Gebäude C und K vor. Diese beiden Gebäudeteile wurden in die Obhut von WDJArchitecten gegeben, einem Büro, das sich vor allem auf moderne Denkmäler konzentriert. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude K ist das ehemalige Kolonialministerium aus dem Jahr 1860 und befindet sich am Plein und gegenüber dem Mauritshuis. Das Gebäude C stammt aus dem Jahr 1915 und wurde in Backsteinarchitektur passend zum Ridderzaal entworfen. Beide Gebäude wurden im Laufe ihres Bestehens mehrfach renoviert und werden seit den 1970er Jahren von politischen Gruppen oder Parteien genutzt. Nach der Renovierung werden die Fraktionen wieder in die Gebäude einziehen können, die dann mehr Platz bieten und vollständig ausgestattet sind.

Was für die anderen Gebäude des Binnenhofs gilt, gilt auch hier: Die Renovierung erfolgt unter Wahrung und Stärkung der Kernwerte des Objekts. Dies ist einer der Gründe für die Vergabe der verschiedenen Gebäude an Architekten mit spezifischer Erfahrung in der Zeit, aus der die Gebäude stammen. WDJA hat ein umfangreiches Werk zur Renovierung und Umnutzung moderner Denkmäler geschaffen, wobei die Van-Nelle-Fabrik den Höhepunkt darstellt. Welches sind die Kernwerte der Gebäude C und K und was können wir in der neuen Situation erwarten? Matthijs de Kraker (Architekt) und Sander Nelissen (architektonischer Leiter) von WDJA begleiten uns.

Gusseisen

Das Gebäude K ist ein beeindruckender Anblick im Stadtzentrum von Den Haag. Als Eckpfeiler des Binnenhofkomplexes steht das Gebäude wie ein Haus auf dem Plein und neben dem Mauritshuis, direkt neben der kleinen Brücke, die zum Torentje führt. "Es ist ein Entwurf von Rijksbouwmeester Rose aus dem Jahr 1860 für das Kolonialministerium", sagt De Kraker. "Es hat neoklassische und romanische Elemente, aber hinter diesen Formen verbirgt sich ein für die damalige Zeit innovatives Gebäude. Es hat einen symmetrischen Grundriss mit einem Parterre und drei Stockwerken, von denen das erste die repräsentativen Räume enthält. Eine Besonderheit für die damalige Zeit war die Verwendung von viel Gusseisen, sowohl für die Dekoration als auch für die Konstruktion. Es wurde in den Fensterrahmen mit integrierten Wasserkanälen, den Fenstern (außen drehbar, innen verschiebbar), den Rahmen, den Konsolen, den Dachgesimsen und -gesimsen, den Säulen und der Tragkonstruktion des Daches verwendet. Das gab viel Freiheit in der Form und es ist stark. In den Stockwerken fanden wir schlanke Eisenträger, die große Spannweiten erreichten. Das war für die damalige Zeit sehr innovativ."

Kalte Ecken

Relativ revolutionär war auch das Klimatisierungssystem, bei dem eine kohlebefeuerte Dampfmaschine im Erdgeschoss für Wärme und Belüftung sorgte. De Kraker: "Dies geschah über Kanäle in Hohlwänden, hohlen Korridorböden, architektonischen Kanälen und Bodenkanälen aus Stahlblech. Es stellte sich bald heraus, dass dieses System nicht gut funktionierte. Am Anfang war es zu warm, in den Ecken zu kalt. Auch die gusseisernen Dreh-Schiebe-Fenster und Rahmen funktionierten nicht richtig und wurden nach nur zehn Jahren ausgetauscht. Und so wurden im Laufe der Jahrzehnte viele Veränderungen vorgenommen, wie die Schließung des E-förmigen Grundrisses auf der Rückseite (1883), die Neugestaltung des Eingangs, der Einbau eines Aufzugsschachts und die Überdachung der Lichthöfe. Nicht gerade Veränderungen zum Besseren, meinen die Architekten, vor allem im Hinblick auf die Wegeführung und den Lichteinfall.

Gebäude C

Eine Erweiterung des Ministeriums auf der Seite des Binnenhofs folgte 1915 mit dem Gebäude C, das heute so genannt wird. "Dieses L-förmige Gebäude des leitenden Regierungsarchitekten Teeuwensen hat einen für die damalige Zeit modernen Betonskelettbau und ein Holzdach", sagt Nelissen. "Das Äußere ist jedoch historisiert, fast schon kitschig mit Ziegel- und Schieferverkleidungen, um besser zu den alten Binnenhofgebäuden zu passen. Im Inneren verfügt Gebäude C über eine noch immer brauchbare Aufteilung für die Bürofunktion und eine repräsentative erste Etage mit historischen Räumen, die mit schönen Tapeten, Holzvertäfelungen und Fliesen aus der Porceleyne Fles in den Fluren und Treppen ausgestattet sind. Interessanterweise hat das Betonskelett für jedes Stockwerk eine eigene Dicke der Balken und des Betonbodens, die auf das Programm und die Lage des Flurs abgestimmt sind. Es gibt entweder einen Korridor an einer Fassade oder eine Teilung des Grundrisses, bei der es keinen Korridor gibt, sondern einen großen offenen Salon mit angeschlossenen Zellenbüros. Das Betonskelett ermöglicht es, diese zu stapeln."

Aufzugsschächte

In der Zwischenzeit ist die Renovierung der beiden Gebäude in vollem Gange. Die Fassaden und Dächer der Gebäude werden, wo nötig, repariert, konserviert und zeitgemäß gedämmt, monumentale Elemente der Innenräume werden restauriert. Überall werden neue Installationen angebracht und die gesamte Verkehrsführung wird erheblich verbessert. Dazu erhalten beide Gebäude neue (ebenerdige) Verbindungen untereinander und mit den umliegenden B- und N-Gebäuden. Nelissen: "An der Verbindung mit den C- und N-Gebäuden schaffen wir in der Ecke von Gebäude K einen neuen Knotenpunkt mit neuen Verbindungen, einem neuen Aufzugsschacht und angrenzenden lichtdurchfluteten Sitzungsräumen. Indem wir den Aufzugsschacht aus dem alten Eingangsbereich entfernen, machen wir den ursprünglichen Hohlraum repräsentativ, großzügig, hell und atmosphärisch wie zuvor. Oben kann man dann wieder die schön verzierten gusseisernen Säulen sehen. Durch die Verlegung des Lichtschachtes wird auch das Dachgeschoss von Gebäude K erschlossen."

Dachlandschaft

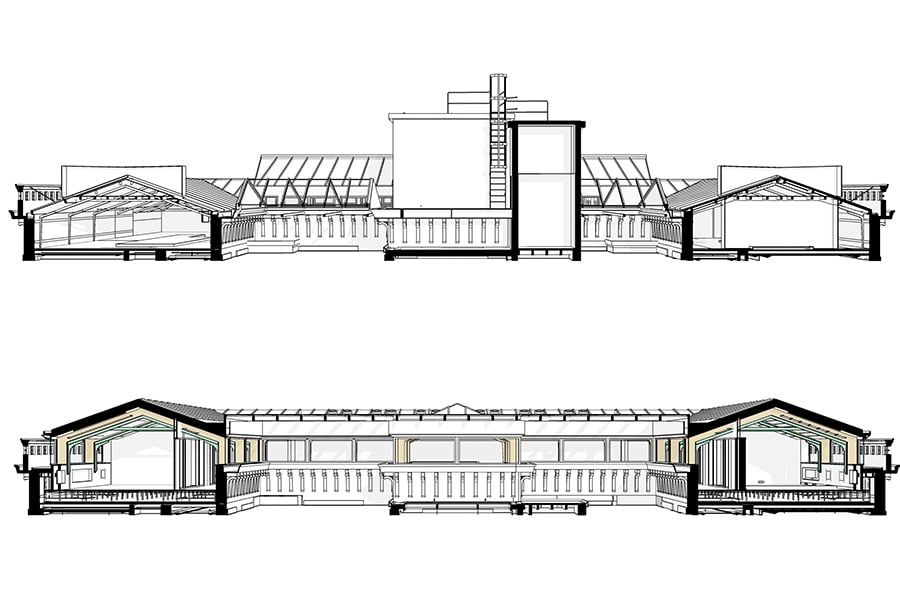

Durch die Renovierung werden die Dachböden beider Gebäude vollständig als Arbeitsräume für Parteigruppen zur Verfügung stehen. Im Gebäude C ist die alte Dachkonstruktion hinter der Verkleidung wieder zum Vorschein gekommen und wird auch nach der Renovierung sichtbar bleiben. Innerhalb der gedämmten Hülle und auf einer Computeretage werden neue Arbeitsplätze entstehen. Im Gebäude K wird es noch viel mehr zu sehen geben. Auf dem Zinkdach stehend, weist de Kraker auf die unübersichtliche Dachlandschaft mit dem Aufzugsbau als hässlichem Pickel hin. "Es wird ein neues Dach ohne Aufzugskonstruktion und mit weniger gestaffelten Abschnitten geben. Das alte Dach über den Lichthöfen, das zu zwei Dritteln aus Gitterrosten bestand, werden wir durch ein Dach mit Sonnenschutzglas über den Atrien und dem Treppenhaus ersetzen. Dadurch wirkt die monumentale Dachlandschaft viel ruhiger und das große Glasdach sorgt für zusätzliches Licht, das in das gesamte Gebäude eindringt."

Zusätzlicher Boden

Auf dem Dachboden, der jetzt noch teilweise durchkriecht, befinden sich noch alte gusseiserne Konsolen und schmiedeeiserne Sparren mit Nieten von Rose, in der Originalfarbe. Schön, aber konstruktiv nicht mehr zu gebrauchen, ohne grobe Veränderungen am Gebälk vorzunehmen. Um das zu vermeiden, haben wir uns für Holzbinder entschieden, unter denen die alten montiert wurden. Ebenfalls noch zu sehen, aber nicht mehr lange, sind die Zuganker an den Bodenbalken, die die Wände auf den gusseisernen Rinnen halten. "Wir werden die Fassaden ein wenig nach innen versetzen und die Böden anheben, um die Aussicht von den neuen Arbeitsplätzen zu ermöglichen", erklärt de Kraker. "Die Spannweite wird also kleiner und bei gleichem Neigungswinkel werden die Binder kürzer sein."

Auf diese Weise werden auch hier bisher ungenutzte Räume in nützliche und angenehme Arbeitsplätze umgewandelt. Wenn möglich, unter Wahrung der ursprünglichen Elemente. Nelissen fasst zusammen: "Wir befinden uns in einer Zeit, in der mit historischen Elementen sorgfältiger umgegangen wird. Das gibt uns die Möglichkeit, uns auf die Kernwerte der Gebäude zu besinnen und die ursprüngliche Gestaltung wiederherzustellen, wo immer dies möglich ist. Und das alles in einem angenehmen Klima und mit Internet."

Informationen zur Konstruktion

- Kunde Nationales Vermögensamt

- Gestaltung WDJArchitekten

- Berater Arcadis (Strukturen und Installation), DGMR (Bauphysik, Nachhaltigkeit und Brandschutz), Level Acoustics & Vibrations (Akustik), Smits Van Burgst (Sicherheit), Frans van Hooijdonk (Lichtdesign)

-

Umsetzung

Croonwolter&dros, Nico de Bont

und J.P. van Eesteren