Brandschutz von Stahlbetonkonstruktionen

Um die Tragfähigkeit bestehender Betonstrukturen zu gewährleisten, werden diese bei Renovierungen manchmal mit Stahlbändern, gebundener (Kohlenstoff-)Bewehrung usw. verstärkt. Sollten diese Bewehrungen brandgeschützt sein?

Warum den Beton verstärken?

Die Verstärkung von Betonkonstruktionen wird meist im Rahmen von Renovierungsarbeiten vorgenommen, und die Notwendigkeit dafür ist in der Regel gegeben:

- Änderungen der Funktion und Nutzung des Gebäudes (Änderung der Funktion, Schaffung von Öffnungen, höhere Belastung usw.).

- Schäden und Beeinträchtigungen der Betonstruktur (mechanische Schäden, Korrosion der Bewehrung usw.).

- Ein fehlerhafter Entwurf und/oder eine fehlerhafte Ausführung (fehlerhafte Berechnung, fehlerhafte Platzierung, usw.).

Auf dem Markt sind verschiedene Systeme zur Verstärkung von Betonstrukturen erhältlich. So können beispielsweise Stahlplatten verwendet werden, die mit einem Epoxidkleber und/oder einer mechanischen Verankerung an den bestehenden Betonstrukturen befestigt werden. Dies erfordert manchmal eine zusätzliche mechanische Befestigung. Darüber hinaus werden häufig Faserverbund-Epoxid-Klebesysteme verwendet, die auf die zu verstärkende Betonstruktur geklebt werden.

Was im Falle eines Brandes?

Ein Ingenieurbüro kann auf der Grundlage der zufälligen Lastkombination nach dem Eurocode bestimmen, ob die Bewehrungsstreifen im Brandfall zur Tragfähigkeit des Betonelements beitragen sollen (d. h., dass sie sich nicht lösen sollen). In einigen Fällen müssen die Bewehrungsstreifen zwar nicht zur Tragfähigkeit im Brandfall beitragen, aber das ursprüngliche Betonelement muss möglicherweise dennoch zusätzlich geschützt werden, um die inneren Kräfte der zufälligen Lastkombination im Brandfall aufzunehmen.

Wir unterscheiden die folgenden möglichen Fälle:

1. Die Betonkonstruktion ist ausreichend feuerbeständig

2. Die bestehende Betonstruktur benötigt zusätzlichen Brandschutz

3. Die Bewehrung sollte brandgeschützt sein

Die Betonstruktur ist ausreichend feuerbeständig

Auf der Grundlage von EN 1992-1-2 (Eurocode 2) kann man prüfen, ob die Betonkonstruktion für eine bestimmte Zeit ausreichend feuerbeständig ist. Zu diesem Zweck kann man die tabellierten Werte für Decken, Wände, Stützen und Balken verwenden. Abhängig von der geforderten Dauer enthalten die Tabellen einerseits Mindestbetonstärken zur Erfüllung der Abschottungsanforderung (Trennungsgrad - EI). Andererseits wird auch ein Mindestabstand der Bewehrungsachsen vorgeschrieben, um die Tragfähigkeit (R) zu gewährleisten. In der Praxis muss daher geprüft werden, ob das Betonelement ausreichend dick und der Bewehrungsachsabstand groß genug ist, um das richtige Verhalten der Betonstruktur im Brandfall zu gewährleisten.

Die bestehende Betonstruktur muss feuerfest gemacht werden.

Wenn Punkt 1 zeigt, dass der tatsächliche Achsabstand der Bewehrung kleiner ist als in den Tabellenwerten von EN 1992-1-2 angegeben, muss ein zusätzlicher Feuerschutz angebracht werden. Dieser Schutz muss unter anderem sicherstellen, dass sich der Bewehrungsstahl nicht zu stark erwärmt. Zum Schutz des Betons können z. B. Plattenmaterialien, feuerfeste Farben, Spritzputz usw. verwendet werden. Das verwendete Schutzmaterial wird nach der Norm EN 13381-3 geprüft. Daraus geht hervor, in welcher Dicke das Brandschutzmaterial aufgebracht werden muss, um den Mangel an Beton auszugleichen.

Beispiel:

Ein einseitig tragender bestehender Betonboden mit einer Dicke von 140 mm sollte den Feuerwiderstand REI 120 erreichen. Untersuchungen zeigen, dass der Achsabstand der Bewehrung nur 10 mm beträgt. Auf der Grundlage von Tabelle 5.8 aus EN 1992-1-2 sollte dieser Boden eine Mindestdicke von 120 mm haben und der Achsabstand der Bewehrung sollte mindestens 40 mm betragen. In diesem Fall ist der Boden zwar ausreichend dick, aber der Achsabstand der Bewehrung wurde nicht eingehalten. Tatsächlich ist der Beton mit 30 mm zu kurz. Das bedeutet, dass der aufgebrachte Schutz eine äquivalente Betondicke von mindestens 30 mm haben muss.

Der Verstärkungsstreifen sollte brandgeschützt sein.

Wenn die Bewehrungsstreifen auch zur Aufnahme der Last im Brandfall beitragen, müssen sie ebenfalls feuerfest gemacht werden. Hier spielt die Befestigung eine entscheidende Rolle.

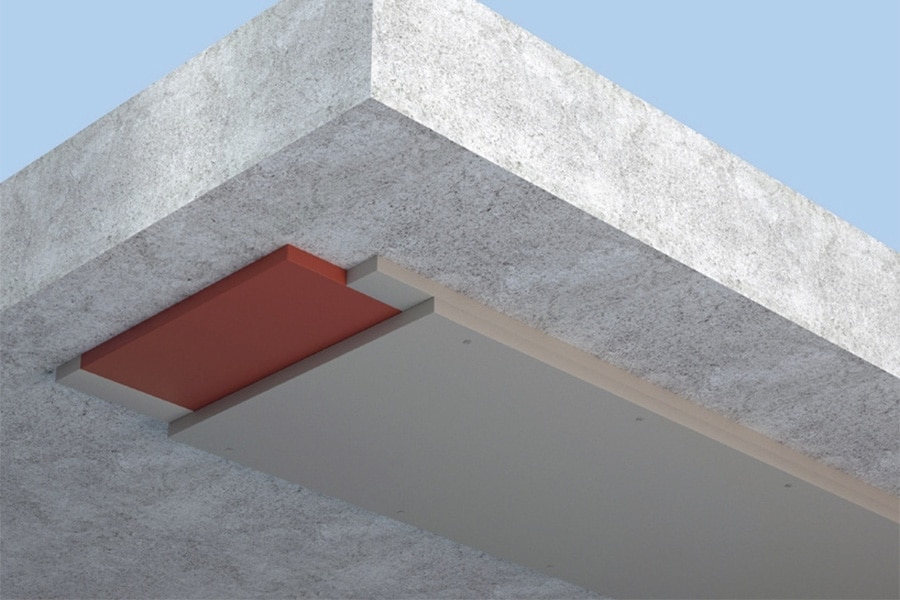

Geklebte und mechanisch befestigte Stahlbleche

Wenn die Betonkonstruktion mit Stahlbändern bewehrt ist, die mechanisch befestigt und verklebt sind, kann es im Brandfall ausreichen, dass nur das Stahlband mechanisch befestigt bleibt. In diesem Fall müssen das Stahlband und seine Befestigung mit einem Feuerschutz versehen werden. Die Schutzdicke ist dann eine Funktion des Profilfaktors und der kritischen Stahltemperatur. Die kritische Stahltemperatur kann berechnet werden oder man kann einen fehlenden Wert aus EN 1993-1-2 (Eurocode 3) verwenden, nämlich 540°C für Balken, 500°C für Stützen und 350°C für vorgespannte Elemente.

Kritische Stahltemperatur

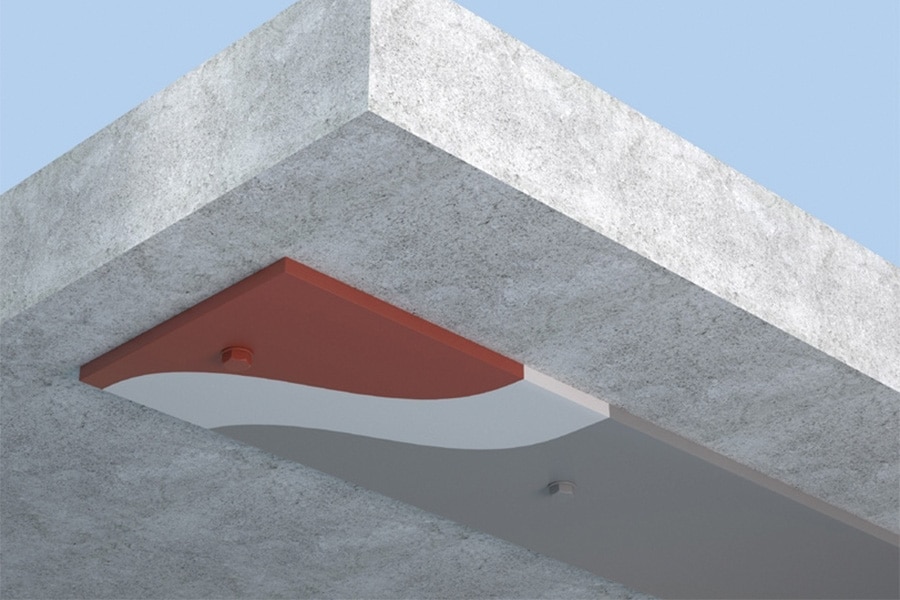

Sollen die geklebten Bewehrungsstreifen auch im Brandfall ihre Funktion erfüllen, muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur des Klebstoffs seine Temperaturbeständigkeit (Verglasungstemperatur des Klebstoffs (Tg)) nicht überschreitet. Diese liegt in der Regel zwischen 40°C und 80°C. Bei höheren Temperaturen erweicht der Klebstoff und die Verbindung verliert ihre Festigkeit, so dass die Kräfte nicht mehr auf die Bewehrungsstreifen übertragen werden können. Um zu verhindern, dass die Temperatur an der Klebeschicht im Falle eines Brandes zu hoch ansteigt, muss ein Brandschutz angebracht werden. Zu diesem Zweck werden häufig feuerfeste Platten verwendet.

Obwohl es keine spezielle Norm für die Prüfung von Bewehrungsstreifen gibt, kann mit Hilfe von Prüfungen nach EN 1363-1 "Feuerwiderstandsprüfungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen" und/oder der Reihe EN 1365 überprüft werden, ob die Grenzflächentemperatur zwischen dem Plattenmaterial und den Bewehrungsstreifen ausreichend niedrig bleibt, d. h. unter der Glasübergangstemperatur bei einer Brandeinwirkung gemäß der ISO 834-Brandkurve.

Haben Sie Fragen zu diesem Artikel, Projekt oder Produkt?

Nehmen Sie rechtmäßigen Kontakt auf mit FEREB asbl.

Kontakt zu opnemen

Kontakt zu opnemen