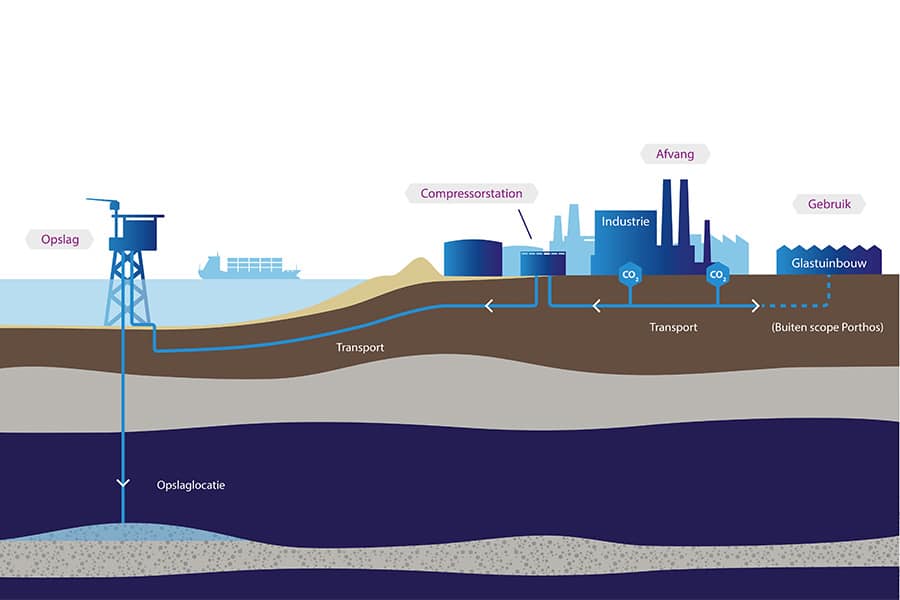

Der Transport von CO2 ins Meer

Verdichterstation von Porthos central link in CO2-Lagerung unter der Nordsee

Ab 2026 wird CO2 von einer Reihe von Industrieunternehmen im Hafen von Rotterdam, transportiert und in alten Gasfeldern unter der Nordsee gelagert. Um die komplexe Transportinfrastruktur zu realisieren, wurden mehrere Initiativen ins Leben gerufen, die teilweise zusammenarbeiten. Eine davon ist Porthos, ein Gemeinschaftsunternehmen von Gasunie, dem Hafenbetrieb Rotterdam und EBN mit einer langen Landpipeline, einer Verdichterstation und einer Pipeline auf See, in der CO2 in ein erschöpftes Gasfeld gepumpt wird. Fast am Ende der Zweiten Maasvlakte befindet sich das Herzstück des Projekts: die Verdichterstation, die das CO2 bei hohem Druck und der richtigen Temperatur.

Porthos, zusammen mit Aramis und CO2Als nächstes wird eine der Kooperationen zur Abscheidung und unterirdischen Speicherung von CO2 angestrebt wird. Diese Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) dürfte einen großen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen, insbesondere die der Industrie, zu reduzieren. Nachdem der Staatsrat im August 2023 grünes Licht für den Start von Porthos gegeben hatte, begann kurz darauf der Bau der Landleitung. Diese verläuft von der Vondelingenplaat aus auf einer äußerst mühsamen, 30 km langen Strecke durch das Hafengebiet, größtenteils unterirdisch, sogar durch einen bis zu 50 m tiefen Kanal oder eine Meeresmauer. Von der Verdichterstation aus wird derzeit eine 22 km lange Pipeline zu einer Bohrplattform verlegt, die das CO2-Injektionsbrunnen in einer Tiefe von 3 bis 4 km pumpen.

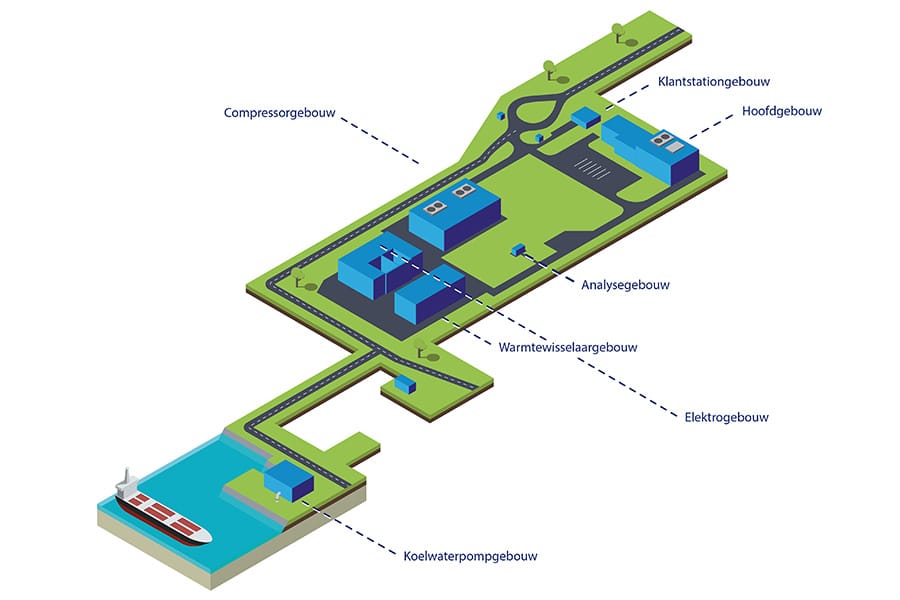

Verdichterstation

Das 2 Hektar große Gelände der Kompressorstation liegt zwischen dem ECT Euromax-Containerterminal und dem Maasvlakte Oil Terminal. "Hier wird das CO2 über eine 42-Zoll-Pipeline mit 30 bar versorgt", beginnt Reinier Lissenberg, Bauleiter der Verdichterstation von Porthos. "Am Standort der Verdichterstation wird das Gas gefiltert und auf einen Druck von 180 bar gebracht. Dies geschieht durch drei Kompressoren, von denen einer als Reserve dient. Das Gebäude ist bereits für drei weitere Verdichter für Aramis vorbereitet."

Wärmetauscher

Bei der Verdichtung wird Wärme freigesetzt, und um übermäßige Temperaturen zu vermeiden, werden die Kompressoren gekühlt. "Um die Temperatur zu kontrollieren, sind die Kompressoren an ein geschlossenes Kühlsystem angeschlossen. In einem separaten Wärmetauschergebäude wird dieses geschlossene System mit Wasser gekühlt, das über ein Kühlwasserpumpengebäude aus dem Jangtsekanal gewonnen wird. Die aus dem Wärmetauscher freigesetzte Restwärme findet ihren Weg zum etwas weiter entfernten GATE-Terminal, wo das verflüssigte Erdgas in Gas umgewandelt wird. Neben dem Wärmetauschergebäude befindet sich das "Elektrogebäude" mit den Transformatoren. Hier wandeln die Transformatoren 66 kV in 11 kV und 440 V um, um alle Anlagen mit Strom zu versorgen."

Unterwasserbeton

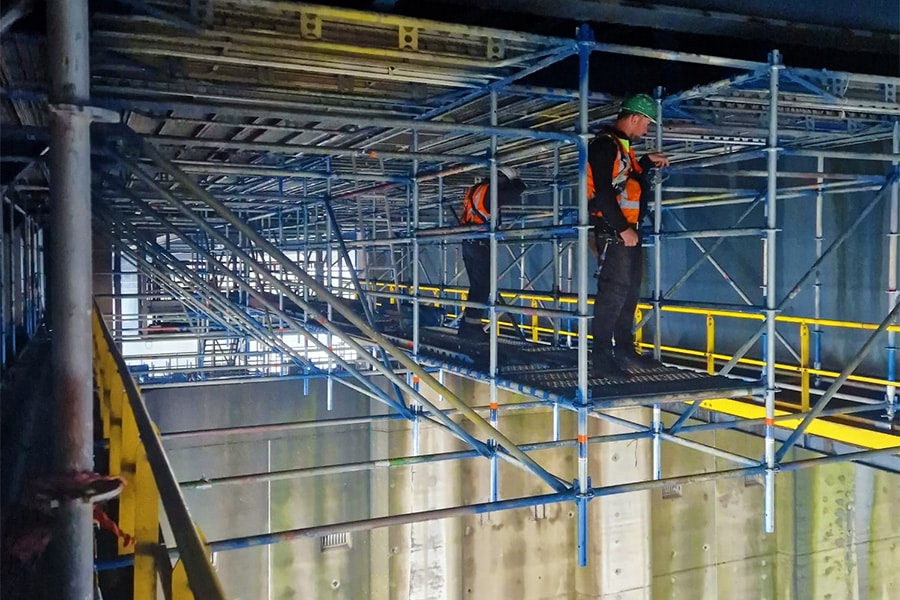

Der Bau der Kompressorstation wurde im Rahmen einer europäischen Ausschreibung an den koordinierenden Auftragnehmer Bonatti vergeben, wobei G. van der Ven BV Aannemingsbedrijf als koordinierender und ausführender Auftragnehmer für das Kühlwasserpumpengebäude fungierte. Lissenberg: "Der tiefste Punkt ist das Untergeschoss des Kühlwassereinlaufs am Yangtzehaven. Hier wurde neben der Verlängerung eines Teils der Kaimauer eine Baugrube mit Spundwänden hergestellt. Anschließend wurde in 9 m Tiefe eine Fundamentplatte mit Unterwasserbeton gegossen, auf der in einer trockenen Grube die Kellerwände aus Beton hergestellt wurden. Der Überbau des Kühlwasserpumpengebäudes besteht aus Betonfertigteilen.

Stabilisierungsmatratze

Der höchste Punkt wird das Kompressorgebäude sein, das 13 Meter hoch ist. "Dies ist auch das einzige Gebäude, das auf Pfählen steht, alle anderen Gebäude sind auf Stahl gegründet", so Lissenberg weiter. "Die Kompressoren und Zwischenkühler mit allen dazugehörigen Anlagen bilden ein schweres Paket, das verschiedene Lasten erzeugt. Sowohl statisch als auch dynamisch. Von den 806 CFA-Pfählen (Pfähle, die mit einer Schnecke in den Boden gebohrt werden; Anm. d. Red.) trägt ein Abschnitt eine Stabilisierungsmatratze aus Geotextil und Granulat, auf der die Kompressoren stehen. Diese Matratze nimmt einen Großteil der dynamischen Lasten auf. Wie das Wärmetauschergebäude wird auch der Überbau der Kompressorstation aus einer Stahlkonstruktion und blauen Sandwichpaneelen bestehen. Bei den anderen Gebäuden wird der Überbau aus Betonfertigteilen hergestellt. Das Elektrohaus erhielt eine keramische Fassadenverkleidung mit Mosa-Fliesen in einem schönen Sandton. Auf diese Weise werden sich alle Gebäude bald in die Dünenlandschaft einfügen.